道具としての幾何学、事後的に見出される秩序──ブルネレスキについて

未発表(2018年)

-

サンタ・マリア・デル・フィオーレ

よく知られているように、ブルネレスキの代表作であるサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂(以下、デル・フィオーレ)でブルネレスキが設計したのは、上部のクーポラ(ドーム)だけだ。基部 / 主部 / 頂部という伝統的な建築の三分法でいえば、ブルネレスキが手がけることのできた箇所は頂部だけということになる。

Filippo Brunelleschi: Dome of the Florence Cathedral, 1419–1436, Florence, Italy

1296年、アルノルフォ・ディ・カンビオにより始まったデル・フィオーレの建設プロジェクトは、150年近くの歳月をかけて完結する。アルノルフォの死後は、ジョットをはじめとした数々の彫刻家・建築家にプロジェクトが引き継がれ、幾度もの設計変更・工事中断をはさみながら工事が進行していた。大きな変化があったのは1367年で、市民投票により石工と画家による5人の委員会による案が選出されることになるが、以前の模型と図面はこの時点でほぼすべてが廃棄され、設計デザインは委員会案で決定、これより後にはこの委員の承認なしには石ころ一つ動かせない状況が生まれる。

1418年の段階で残すところはクーポラ(ドーム)の建設だけというところまで工事はこぎつけていたものの、そのクーポラが問題だった。基部および主部の段階で高さは55m。この上に50mのドームを建設するなんて計画は、たとえば100m越えの足場や巨大な型枠が必要になるわけで、常軌を逸している。技術的な裏付けなしに建設を進めてきたツケが最後の最後で現れ、工事はストップしていた。

そんななか、コンペで採用されたブルネレスキの建設案は驚くべきものだった。コンパス状の治具を持ちいた矢筈積み(渦巻き状に旋回しながら煉瓦を積んでいく手法)による型枠なしの組積、クレーンや照明装置の開発、二重のドーム構造、煉瓦および石材のためのジョイント金具の開発、等々、ブルネレスキのおこなった技術的な革新は枚挙にいとまがなく、このクーポラの建設だけで建設技術が数世紀ぶん前進したんじゃなかというくらいだ。しかし、1418年に行われたこのコンペは、クーポラの架構の技術提案のみを求めるものであって、デザイン案を求めるものではなかった。デザインは委員会案のもので既定路線。60年前の決定は絶対だった。誰もがミケランジェロのように、前任者のデザイン箇所を容赦なくぶっ壊すことができるわけはない(ローマのサン・ピエトロ大聖堂)。じっさい間近でデル・フィオーレに対面して目にするのは、主部および基部(身廊部)の圧倒的なゴシック感である(おまけにファサードは19世紀に完成したネオ・ゴシック様式)。そこにブルネレスキはいない。

建設開始から100年、何人もの建築家・彫刻家の手で設計が変更され、その計画のバラバラさがまさに地層のように堆積していた。その上で、後任者は何ができるのだろうか。ブルネレスキがおこなったのは、クーポラを建設するための単なる技術的提案(架構システムとその生産体制の開発)にとどまるのであろうか?(それだけでも十二分にすごいにしろ)。彼が意匠的におこなったのは、クーポラをたんに付け加えただけなのだろうか? ブルネレスキがおこなったのは決してそれだけではない、というのが、たとえば『経験の条件』のなかで岡崎乾二郎が論じていることだ。

建築家がまず直面するのは、相互に無関係に分離した無数の事物群、断片化した建築群という、きわめて都市的な現実であり、その与えられたばらばらに離散した事物間にいかに秩序を与えるかということが建築家の仕事であって、決して更地=白紙に還元された敷地上に自分の理念に従って、建築を一つの全体として、ゼロから立ち上げるなどということではなかった。事実、当時のフィレンツェなどの都市は、中世以来、何百年も継続し、改築し続けられている建築群でごったがえしていたのであり、その膨大な石の堆積をそう簡単に破壊し撤去できるはずもなかった。建築家、芸術家という個人的な職能意識が、十三世紀以降ルネサンスにかけて生まれたのだとすれば、この膨大な全体なき部分の累積、言わば無意識的累積に対する自意識の発生にそれは相当するだろう。つまり芸術家と呼ばれる個人的主体は、断片から失われた全体を復元するという考古学的な作業でこそ、はじめて出現しえたのである。当時隆盛しはじめたという人文主義(ヒューマニズム)の起源は、そもそもこのようなものだったはずであり、いずれにせよ、この時代に突然、先験的な理念に従って何かが作りだされたなどということがあったわけではない。むしろ、すでに出来上がっているものの集合、その混沌の中から事後的に、それを統制しうる理念を見出さなければならない必要が生じてきたのである。

岡崎乾二郎『ルネサンス 経験の条件』(文藝春秋、2014年)、90-91頁。

ここに書かれていることは、現代のぼくらが普段当たり前だと思っている建築家の職能とは真逆なことのようにも思える。しかし、更地=白紙に還元された敷地の上で、自分の理念に従って、建築を一つの全体としてゼロから立ち上げるなんてことは、「モダニズム」という歴史的に特異な環境によるところが大きいのかもしれないとハッとさせられる(そしてその理念は、領地を植民地主義的に拡大し、とにかく新らしい建築物を機械合理主義的に生産し続けていくという体制でのみ有効である)。建築とは特定の敷地を取り扱うが、その敷地には既存の歴史が絶対的に存在するのであり、つまり建築家とは圧倒的に受動的な状況を相手どる職業なのだ。だからたとえば、「リノベーション」というくくりをことさら特殊なジャンルのように扱う態度そのものが、そもそも近代的なドグマに陥っている象徴なのかもしれない。建築家という職能は、もとより改築、回復、修復に賭けられていた。とすれば、ブルネレスキがデル・フィオーレで直面した問題は、何も特殊な与件というわけでもなく、彼らにとっては当たり前の状況であり、であれば、天才的な建築家・彫刻家であったブルネレスキがここで「たんにクーポラの技術的提案だけをおこなった」とは考えずらい。

ヒューマニズム建築を特徴づけるのは、純粋幾何学だといわれる。ブルネレスキから100年以上の後、たとえばパラーディオは次のように述べている。

最も美しく、釣り合いのよい脇部屋の形式、そして比較的具合よく成功する脇部屋の形式には7種類ある。すなわち、脇部屋の平面は稀にではあるが円形、あるいは正方形、あるいはその長さが幅を一辺とする正方形の対角線に等しいもの、あるいは、正方形ひとつと1/3、正方形ひとつ半、正方形ひとつと2/3、あるいは正方形ふたつ分、のいずれかにつくられるべきものだからである。

Palladio: I quattro libri dell'architettura, Venezia (D. Franceschi), 1570

桐敷真次郎『パラーディオ「建築四書」注解』(中央公論美術出版、1986年)、112頁。

しかし、デル・フィオーレのクーポラは決して純粋幾何学的な形態ではなく、ルネサンスの純粋幾何への還元指向からすれば、むしろ不完全な形態であるように思える。単体でみる限り、ブルネレスキのクーポラが後のルネサンス建築の契機となり模範となったということは、不思議にも思えてしまうくらいだ。いったん身廊部から離れて、遠くからドゥオーモ観察してみる。

ぷかぷかとした風船のような曲面をもった軽やかなクーポラは、街のいたるところから見ることができる。遠くからみると、大きさが捉えられないような、なんとも不思議な印象をもったかたちということが分かるだろう。近くでみるとすごく巨大なのだけど、離れると妙に穏やかで、どこかかわいらしく、サイズがもつ暴力性が見事にキャンセルされている。

ブルネレスキが形態上おこなった操作は、クーポラのおおまかなデザインはそのままにそのスケールとプロポーションを既存の設計案から微妙に変更すること、そして、ランタン(頭頂部のとんがり)のデザインのみ。繰り返しになるが、彼に許されたのは頂部の設計変更だけで、基部と主部には手をつけることができなかった。

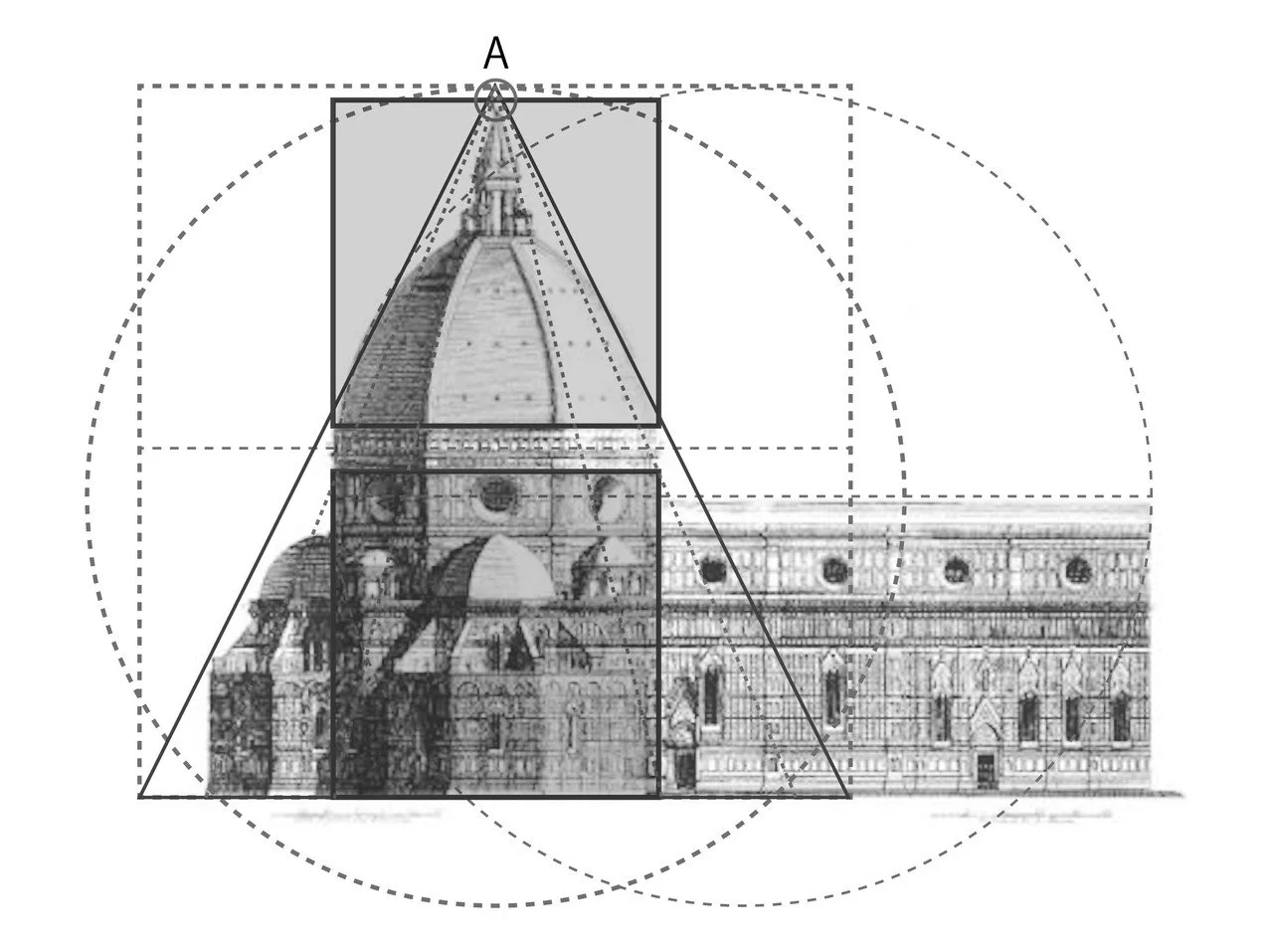

この前提をもとに『経験の条件』で岡崎が展開している推理は、ぼくにとってはかなり説得力のあるものだった。岡崎によると、この些細な操作(といってもクーポラの高さが既存案から20%くらい引き伸ばされているので、そこまで些細な設計変更でもないのだけど)、すなわちクーポラの曲面形態とランタン先端部の位置が適切に配置されることによって、バラバラに建設されていた身廊部には事後的に、幾何学的な補助線が引かれることになる。あたかも、ランタンの頭頂部から順繰りに正方形および円形の補助線が導出され、それをもとに、身廊部の意匠およびヴォリュームが設定されているように感じられるようにだ。事実としての建設の順番と、完成物の知覚経験が反転するように、クーポラおよびランタンのスケールが決定されている、と。

アルベルティ以降のルネサンス期の建築家にとって、円や正方形という純粋幾何学は「まずはじめに設定される秩序」であり(上記のパラーディオの言葉にしても)、まず対象を閉じた枠(フレーム)に規定した上で、その内部をある比例基準にそって分節していくという手法をとる。それはパラーディオ以降「建築家」と呼ばれる職能が確立し、“非凡でない”人々が一定のクオリティで建築物を生産していく必要がでてきた時代状況において、そこでの教育的な意味に関してのみいえば、非常に有意味な手法であったといえるだろう。しかし、ブルネレスキはそれとはまったく逆方向に秩序を流し込むのである。上記の図面にみられる円や正方形といった純粋幾何学は、建設の最終段階で、事後的に引かれたものだ(あくまで岡崎さんの説によれば、だけど)。微妙にスケールを調整されたクーポラの設置は、所与の条件であった建設済みのヴォリュームに対して事後的な関係性を、事後的な生を与える。

ブルネレスキにとってコンパスは決して一つの中心から閉じた形態(円)を描く道具ではない。コンパスとは異なる二点を結びつけ、その等距離でもって複数の場所を繋ぎとめるものである。同様に比例とは、簡単にA : B=B : XとなるようなXを見つけ出すことであり、あるいはA : B=C : XとなるようなXを見つけ出すことである。これは二つの項の関係性を基軸にしてたえず進展していく原理であった。

岡崎乾二郎、前掲書、116頁。

遠くからじっくりと観察したあとに、もう一度ドゥオーモに近づいてみることにした。不思議なもので、先ほどとは打って変わり、ゴシック様式の身廊部のごついデザインにギョッとすることはなかった。遠くから見たときのぷかぷかした軽さが、あの不思議な均整が頭に残っていたかもしれない。遠くからみたときの街との不思議な馴染み方、あのやさしさみたいなものをまとめて「建ち方」といってみると、少なくともその建ち方の妙がこの印象の変化の原因になっていることは確かだと思う。デル・フィオーレの建ち方はたしかに、ある調和を表現していたように思えた。そしてそれは、デル・フィオーレの主部および基部を超えて、周辺の建物、もっといえばフィレンツェ全体を秩序付けるような力をもっているようにも思えた。

クーポラの設置は、バラバラであった事物をつらぬく”整合性”を事後的に与えた。遠くからそれを眺める人々に、くだんの「補助線」を(意識的にしろ無意識的にしろ)知覚させることで、だ。おそらくクーポラをみたときの“風船のような”という印象がその補助線の効果であり、それは言語化以前の、なんとなくの感覚として残って、都市体験に大きく影響を及ぼすのだと思う。ブルネレスキのクーポラが「バラバラな事物に(事後的に)秩序を与える」ことを目指したものであるならば、なるほどそこでの“整合性”は建物単体を超え、周辺環境へ、波及に波及を重ねていく可能性を持ち合わせていてもおかしくない。

ブルネレスキの建築形態がロマネスクと親和性があるということはよく言われることだと思うのだけど、同時彼の時代にはそこまでアンチ・ゴシックの感情が強かったわけでもなかったし[1]、また、ブルネレスキはローマの遺跡探査で多くのヒントを得ている一方で、ルネッサンス以降の建築様式に連続する(かつ現代建築まで射程に入ってくるような)萌芽的な空間的・技術的実践を行っている。推移的な歴史に分化されざる建築的実践を、ぼくらはブルネレスキに見るのだ。脱-歴史的な、過去と未来の両方に接続するプロトタイプとして。また、彼の大きな業績である遠近法の発見に至っては、絵画のみならず、射影幾何学の発見へと至る後の数学分野の発展にも多大な影響を及ぼしている。ひとりの建築家がこれだけの偉業を成し得たということは想像もできないくらいすさまじいことだ。

新築が建てられない、厳しい環境に現代の建築家はいる。しかし、その状況を嘆くのはお門違いだ。リノベーションも、コンテクストの重視なんかも、そんなものは建築家にとっては当たり前のことであり、むしろ伝統的な態度ですらあって、それがあたかも現代独自の表現・方法にみえるのは近代以降の建築家の幻想だ。ぼくらはその先の調和の新しいあり方を目指さなければいけないのであり、そこではブルネレスキと堂々と肩を並べ、彼らとの方法上の差異を本気で問題にしていく必要がある。と、そう考えていけば、600年前の実践を、うんと現代的な問題として捉えられるようになる気がする。

何も数的な比例をその根拠としなくても、バラバラなものに事後的な調和を与えるということにはいろいろな方法があってよく、それは建築家が何世紀もかけてずっと継続している実践の形式であり、ぼくらもそこに接続している。たんなる立面の数的な比を「建築におけるプロポーションの実践」と呼ぶのはもうやめて、むしろ、バラバラな事物に事後的に与えられるなんらかの秩序を「比例」と呼ぶべきかもしれない。「1 : 1.618」みたいなものだけを比と呼ぶのではなく、人間同士の関係性でもいいしエレメント間の関係性でもいい、「宿命的に切り離されたペアにおけるなんらかの事後的な秩序」をプロポーションと呼んでみよう。対称軸はいたるところにある。建築経験における「比例」は、権利的には決してファサードにも、物理的な実体にも限定されないはずだ。

捨て子養育院

ブルネレスキの初期の代表作である「捨て子養育院」(Ospedale degli Innocenti)は、デル・フォオーレからさほど離れていない。

Filippo Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti (Hospital of the Innocents), 1419–ca.1445, Florence, Italy

この建物は広場に面していて、広場に面している正面は階段付きのロッジアになっている。彼が関わったのだいたいの建物は、強い正面性をもっていない(正面にすべてをかけたアルベルティとは対照的だ)。この建物はフラクタル的な構成をもっていて、内部にはふたつの中庭があるのだけど、そこでもロッジアが反復されている。

捨て子養育院はデル・フィオーレとほぼ同時期に設計が進められたことでよく知られている。本建築の設計にブルネレスキが選出されたのは、彼がクーポラ造成のコンペ等々での実績がすでに認められていたからなのだけど、同時に、当時のフィレンツェは戦費の負債をかかえていたため捨て子養育院の建設費の大半はブルネレスキが所属する絹織物業組合に依存していた、という背景もあった。いずれにせよ、完成および運営開始時期はデル・フィオーレよりも捨て子養育院のほうが早かったわけで、事実上ルネサンスはこの建物から始まるといっていい。

当時のフィレンツェでは、真夜中の路上に捨て子が絶えなかったという。当時のフィレンツェの政治家でヒューマニスト(人文主義者)であったレオナルド・ブルーニにより提案されたこの建築物の設計は、上記の理由からできる限り安く、そしてできる限り機能的になされる必要があった。

建物の中庭。ここがすごくいい。驚くほどの軽やかさがある。平面図で位置関係を確認してみよう。Aが広場、B、Cが中庭であり、上の一番目の写真が広場Aから養育院を写したもので、二番目の写真が中庭B、三番目の写真が中庭Cを写したものだ。いずれもロッジア(列柱の半外部)に面しており、その内部と外部の界面において、中庭側と広場側にはヒエラルキーがなく、一貫した形式を用いて設計されていることがわかる。同時に平面図からわかるのは、徹底して正方形が用いられていることだ。すみからすみまで、正方形が隣接したり重なり合いながら連続することで、建物が構成されている。

正方形がみられるのは平面図だけではない。広場側のファサードのロッジアの柱スパンは5.37m、そして柱頭までの柱の高さは5.35m。ほぼ正方形をつくっている。いっぽう中庭に面するロッジアの柱もまた、3.5mの正方形をひとつのスパンとして設計されている。これは平面図を構成する柱間のモジュールが5.37mおよび3.5mのスケールで設計されていることに由来している。すなわち、基本的にこの建物は3.5m角及び5.37m角の抽象的な「立方体」で構成されていることになる。さきほど、都市に対する対応と建築内部の対応にヒエラルキーがないといったけれど、正確には、そこにはスケールの差異だけがある。都市のスケール=5.37㎥と、建築のスケール=3.5㎥は意識的に使い分けられ、極めて透明なルールとして建築全体を一貫してつらぬく[2]。平面と立断面で、形態決定のルールを厳密に一致させること(それもモジュールとプロポーションの両面で、だ)。上記でちらっと触れた構成要素の尺度の設定(柱の絶妙な細さ)も相まって、これがこの建物の異常ともいえるような空間体験に結実している。

その異常さというのは、一言でいえばブルネレスキの建築全般にみられる「空間のなさ」である。養育院でいえば、正方形及び立方体の道具的な使用こそが、この建築特有の”軽さ”あるいは“透明性”を形成する要因である、とぼくは思った。ポイントは、ここみられる正方形には、柱や壁の厚みといった物理量がまったく勘定に入れられていないことだ[3]。ブルネレスキが用いる幾何の特徴は、この徹底したヴァーチャルさ、厚みの脱略にあって、それによって純粋な虚空、純粋な補助線、純粋なリズムだけがそこに現象することになる。正方形をみるとき、私たちは柱の太さを把握することができない。正方形を図とするとき、物理的な実体は地として後退するのだ。この建築の構成要素はすべて、“ヴァーチャルな正方形を現象させるために存在している”、と言いたくなるくらいだ。

柱のあいだが正方形かどうかなんて、建物の使用者は考えていないよ、と思うかもしれない。たしかにその通り。しかし、人間の知覚能力をなめてはいけない。おそらくあなたは「正方形だなあ」なんてことを意識しなくとも(だれもそんなことは意識するわけない)、なんとなくのムード、雰囲気として、構成要素の秩序を無意識のうちに感じ取るはずだ(有働無象の歴史的建造物に取り囲まれているヨーロッパの都市空間ではなおのことだ)。ここでの建築的な操作はそのすべてが、日常経験における無意識に差し向けられている。基本的に建築家がコントロールするのはこうした、意識されざる状態での情動みたいなものだ。建築はいつだって生活を下支えする地でなくてはならない。意識されてはいけないのだ。

さらにいえば、「正方形である」ということがことさら重要なのでもない(当時のヒューマニストにとっては重要だったのかもしれないけれど)。正方形というのはいわば柱や壁、梁、ペディメント、窓、目地や装飾等々の間の「関係性のひとつのルール」であり、それが “一貫している” ということがポイントになるのだ。正方形=エレメント同士の関係性の一定の形式性、の、徹底したドライブ。モチーフとして、道具として、それを変形させながら、組み合わせながら全体を構成すること。その結果として、あるモチーフが生む知覚経験の無意識的な情動性みたいなものが連続し、建物のすみからすみまでを満たすのだ。それが建物の透明性を生み、ひとつの一貫したムードをつくる。

と同時に下の写真のように、ロッジアに日が差し込むとき、ヴァーチャルな正方形は地面に射影されることになる。ブルネレスキの遠近法の探求、すなわち射影的な現象の幾何学的性質の研究が、その後の射影幾何学の発展に連なっていることを思い出そう。虚の純粋幾何学が、時間的な変化を伴いながら伸び縮みし、養育院にとってもっとも重要なエレメントであった井戸ーーそれは病院である本建築の清浄さを保ち、コミュニケーションの中心となる場所だーーを囲む中庭の豊かな空間性を作る。太陽はあたかも、運動する消失点のようだ。

デル・フィオーレと同様に、ブルネレスキの正方形の使用方法はアルベルティ以降のヒューマズムの建築家たちとは対照的である。まずはじめに与えられる枠組みとしての幾何学なのか、スタディの過程で道具的に用いられ、多様にずれながら次々と変遷していく幾何学なのか。前者の代表例はヒューマニズム建築が理想とした集中式教会であり、そこでは当然、円形や正多角形といった純粋幾何図形が外形として直接に現れることになる。いっぽう後者のブルネレスキ的な「幾何学=道具」の体制においては事態が異なってくる。下の模型写真を見てもらえばわかるのだけど、幾何学の道具的な用法をドライブさせていった場合、その外形は決して単純でスタティックなものにはなりえず、発散し、分散する複雑な全体をもつことになる(それは無論、捨て子養育院に求められた機能性を十全に保証するところから要請される複雑さだ)。

Model photo by https://goo.gl/w7RFuf

しかし実際の日常生活を構成する断片的なひとつひとつの知覚経験は、ヴァーチャルな正方形に基礎付けられた秩序と、それに伴う一貫したひとつのムードをもっていた(加えて正方形のモジュールというのは、建設をより容易で低予算なものにするという与条件にも対応している)。距離に応じて変化する空間性と、分裂していく印象を束ねたところに、ブルネレスキの建築は生じる。複雑な全体と部分の透明性のあいだで、ぼくらは引き裂かれるのだ。

註

1 ハインリヒ・クローツはパッツィ家礼拝堂の傘型ドゥオーモとサンタントーニオ・ダ・パードヴァ聖堂(Basilica of Saint Anthony of Padua)の類似を指摘している。

2 ちなみに平面図をみると、5.37mの3スパンと3.5mの5スパンが近似され、連続していることがわかる。

3 ブルネレスキの建築で円や正方形が現れるとき、柱梁構造においては必ず柱“間”の補助線が問題となり、一方で壁構造の場合は壁の“内法”が問題となる。この幾何図形を位置づける際の態度の変化こそが、ブルネレスキ独特の物質性の捨象をあらわしているように思う。